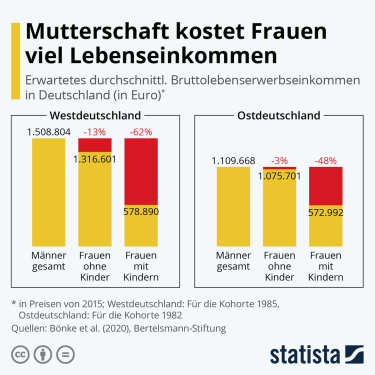

Doch Achtung, die Entscheidung für ein Kind ist auch im Jahr 2022 mit Hürden verbunden. Vor allem kann sie teuer werden und Mütter bis zu zwei Drittel ihres Lebenserwerbseinkommens kosten. Das ist meist genau das Geld, das ihnen für die Aufrechterhaltung ihrer finanziellen Unabhängigkeit oder zum Aufbau einer veritablen Vermögensbiografie fehlt. Deshalb steht dieser Artikel unter der Rubrik Vermögensbildung.

Es ist auch das Geld, das in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung fehlt, weil die unbezahlte Sorgearbeit aus dem Bruttoinlandsprodukt ausgeklammert bleibt. Wenn Frauen in Deutschland Erziehungsverantwortung übernehmen, zahlen sie hohe Opportunitätskosten. Diese Bezeichnung meint keine richtigen Kosten im Sinne von Ausgaben, sondern beziffert den entgangenen Gewinn, in diesem Fall das entgangene Einkommen von Müttern:

Die Bertelsmann Stiftung hat im Sommer 2020 Zahlen zu den Kosten von Mutterschaft herausgegeben. Die Studie Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Was es sie kostet, Mutter zu sein zeigt einmal mehr und auf erschreckende Weise, was es für Frauen in Deutschland bedeutet, ein Kind zu bekommen.

So sinkt das Lebenserwerbseinkommen von Frauen mit einem Kind um 43 Prozent, mit zwei Kindern um 54 Prozent und ab dem dritten Kind um sage und schreibe 68 Prozent (Westdeutschland). In Ostdeutschland sind die Einbußen mit minus 37, 48 und 63 Prozent (erstes, zweites und ab dem dritten Kind) etwas geringer, weil dort die Vereinbarkeit von Familie und Beruf selbstverständlicher gelebt. Die frühzeitige Sensibilisierung für die Zusammenhänge von Geld und Leben ist immens wichtig, damit jede einzelne Frau die verheerenden ökonomischen Folgen privater Lebensentscheidungen kennt und ganz bewusst entgegensteuern kann. Vor allem, damit Frauen – wie viele meiner Seminarteilnehmerinnen – nicht hinterher sagen müssen:

Seit vielen Jahren liegen Zahlen zum Geld der Frauen auf dem Tisch – doch die Gesellschaft bewegt sich nur sehr langsam und die strukturellen Rahmenbedingungen sind beharrlich. Vor allem hinken wir beim Thema faire Rollenverteilung vielen Ländern hinterher, allen voran den skandinavischen Ländern. Die verschiedenen Gender Gaps haben ihre Wurzeln in der veralteten Sozialversicherungs- und Steuergesetzgebung, die die Lohnlücke und ungleiche Verteilung von Sorgearbeit aufrechterhalten. Die Motherhood Lifetime Penalty resultiert u.a. aus schlechten Löhnen, Vereinbarkeitsproblematiken und Teilzeitfallen – und sie mündet in die Aussicht auf geringe Rentenansprüche.

Während der Zeit des Lockdowns fielen die alten Strukturen vielen Frauen schmerzlich vor die Füße. Sie waren von heute auf morgen mit schließenden Betreuungseinrichtungen und der Tatsache konfrontiert, dass die Belange von Eltern und Familien zunächst unter dem Radar der politisch Verantwortlichen liefen. Dass sie und ihre Kinder in den Pandemiekonzepten einfach vergessen wurden.

»Die Corona-Krise zeigt wie unter einem Brennglas all die systemischen Zusammenhänge, die mit Sorgearbeit verbunden sind.«

Doch wer darauf gebaut hatte, dass wir auf einen echten Wandel zusteuern, wurde enttäuscht. Denn auch das Konjunkturpaket ist kein großer Wurf für die Belange von Familien. Die Mitinitiatorin der Equal Care Day Bewegung, Almut Schnerring, kritisiert den Subtext des 300 Euro Familienbonbons in einem sehr lesenswerten Beitrag auf dem Corona & Care-Blog der Friedrich-Ebert-Stiftung: "Liebe Familien, kauft euch was Schönes, und dann lasst uns in Ruhe unsere richtige Arbeit machen, Care gehört nicht dazu".

Es ist höchste Zeit für eine Ökonomie, die nicht länger in ceteris paribus Modellen denkt und alle Zukunftskosten einfach nur externalisiert. So fordert die Initiative Equal Care Day im Equal Care Manifest, die unbezahlte Sorgearbeit (Carearbeit) in die Berechnung des Bruttoinlandsprodukts aufzunehmen. Auch brauchen wir eine politische und sozioökonomische Bildung, die die langfristigen Auswirkungen unseres Handelns offenlegt und Frauen für die weitreichenden ökonomischen Folgen ihrer privaten Lebensentscheidungen sensibilisiert. Denn nicht wenigen Frauen, vor allem Müttern, wird zu spät klar, dass die Strukturen ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit unterminieren.

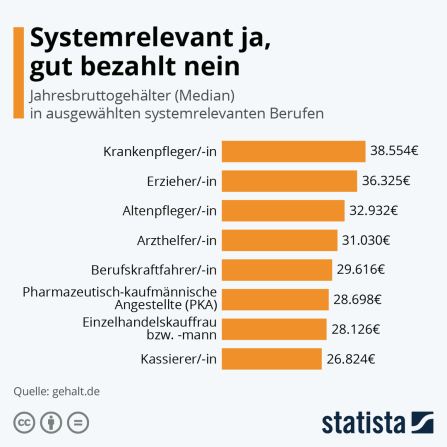

In diesem Zusammenhang wird auch die Frage der Berufswahl wichtig. Noch immer zieht es Frauen in sogenannte typische Frauenberufe. Sie sind häufig im Dienstleistungs- und Pflegesektor beschäftigt, der notorisch schlecht bezahlt ist, wie die Grafik verdeutlicht. Das heißt für mich aber nicht, dass die Schlussfolgerung sein sollte, diese sinnstiftenden Berufe zu vermeiden, sondern für bessere Rahmenbedingungen und Gehälter zu streiten.

Auch sind Frauen seit vielen Jahren Bildungsgewinnerinnen und ihre Anstrengungen schlagen sich endlich in beachtlichen Karrieren nieder. Doch nach zehn Jahren Zusammenarbeit mit Wiedereinsteigerinnen mein liebgemeinter Rat: Gebt eure hart erkämpften Erfolge nicht preis und lasst euch nach Familienzeiten nicht an den Rand des Spielfelds drängen, sondern behaltet euren beruflichen Weg im Auge! Und scheut euch nicht, eine faire Rollenverteilung in euren Partnerschaften einzufordern!

Krisen und Auszeiten können Übergänge hin zu etwas Neuem sein. Zum Beispiel, um künftig neue Perspektiven einzunehmen und dafür einzustehen. Während die einen den Lockdown nutzen konnten, um über größere Fragen des Lebens nachzudenken, war es für andere eine Zeit extremster Belastung, vor allem für Menschen in strukturrelevanten Berufen und für Familien und Frauen mit Erziehungs- oder Pflegeverantwortung. Die Motherhood Lifetime Penalty resultiert auch aus Vereinbarkeitsproblematiken, schlechten Löhnen und Teilzeitfallen – und sie mündet in die Aussicht auf geringe Rentenansprüche. Diskriminierende Strukturen können nicht von Einzelnen allein verändert werden. Auch wenn die Gestaltung familienfreundlicher Berufs- und Karrierewege eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, könnt ihr dennoch selbst aktiv werden, um eure wirtschaftliche Unabhängigkeit aufrechtzuerhalten:

So entgeht ihr den Fallen

- Beschäftigt euch früh mit den großen Zusammenhängen von Lebens- und Finanzentscheidungen

- Betrachtet eure finanzielle Unabhängigkeit als hohes Gut

- Behaltet eure Berufsbiografie immer im Blick und verhandelt eure Gehälter gut

- Achtet auf faire Rollenverteilung und geht keine faulen Kompromisse ein

- Scheut euch nicht vor Aushandlungsprozessen – auf Dauer der beste Weg zum Beziehungsglück

- Lernt investieren und nehmt eure Finanzen in die eigene Hand

- Verhandelt Kompensationszahlungen für entgangenes Einkommen in eurer Partnerschaft

Achtet auf finanzielle Unabhängigkeit und behaltet eure

Erwerbs- und Finanzbiografie immer im Blick.

Ich wünsche mir für die Zeit nach der Krise gleiche Chancen für Frauen, Zukunftsperspektiven für Menschen im Niedriglohnsektor, mehr politische Bildung in Schulen und natürlich eine CARE-Revolution, vor allem Antworten auf die unsägliche Ökonomisierung des Pflege- und Gesundheitswesens.

Und last but not least: Wenn ihr Lust habt, euch selbst zu engagieren, um Strukturen zu verändern, schaut doch mal bei Equal Care Day, UN Women Deutschland, Initiative Familien oder bei der Mütterinitiative für starke Mütter und Alleinerziehende Mias vorbei! Denn #togetherwearestronger und wir brauchen jede Stimme, die sich für eine geschlechtergerechte und fürsorgliche Gesellschaft einsetzt!

#finanzielleunabhängigkeit #gleichechancen #finanziellegleichstellung #makeadifference #equalcare

Frauen & Finanzen

Bist du finanziell fit? Sind deine persönlichen und finanziellen Ziele im Einklang?

Wir unterstützen Frauen dabei, ihre Finanzen zu einer biografischen Ressource werden zu lassen!